地產快訊:昔日網絡遊戲巨頭 今天美國地產大王

劉智恒

▷ 內地

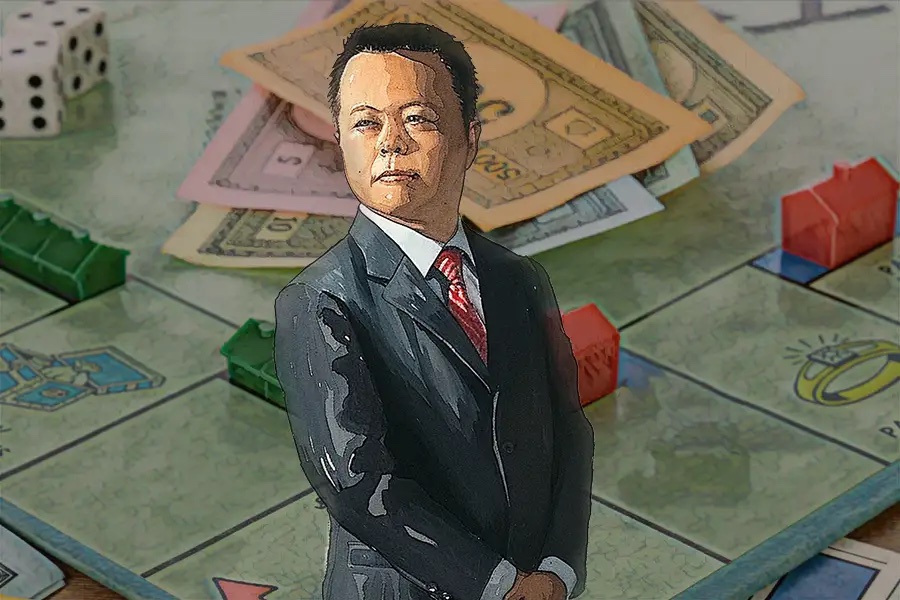

陳天橋成美國大地主

曾經在內地網絡遊戲界叱咤一時的陳天橋,近日被外地媒體發現成為美國大地主,據土地報告(The Land Report)透露,陳天橋在俄勒岡州持有19萬8千畝林地,是第二位擁有最多美國土地的外籍人。

出生於浙江的陳天橋,在上海長大,畢業於復旦大學,1999年創立了盛大互動娛樂,一度成為內地最大的網絡公司,在美國納斯達克上市後,更榮膺中國首富。至2012年將公司私有化,之後陸續賣掉盛大文學及盛大遊戲。他於2015年斥資8,500萬美元,向富達國民金融收購俄勒岡州林地。我們看,美國地大物博,林地並非核心地區的商業或住宅地,升值潛力似乎有限,陳天橋以幾千萬美元就做大地主,除非他有志於農林業發展,否則實際的價值未必太大。

人行出手撐樓市

內地樓市銷售持續疲弱,《經濟觀察網》報道,人民銀行批核1,000億元的住房租賃團體購房貸款,支持8個城市購買商品房,再而用作長租房。涉及的8個試點城市包括天津、成都、重慶、福州,濟南、鄭州、長春及青島,借款最長年期30年,利率3厘。

我們相信,新政策一方面可以讓地方拯救部分項目,同時又可以帶動購買力,支持地方樓市,另一方面也可為地區提供保障性租賃住房,實在一舉多得。當然,以現時內地樓市情況,千億元的購房貸款或許只是杯水車薪,而且出租房的回報未必可以抵銷貸款利率,但在目前的樓市中,也是沒辦法中的辦法,而且若推出後效果理想,或許中央會續在其它地方推行,又或會加大貸款金額,對樓市有一定效益。

龍湖擬提早還160億債

市場有消息,龍湖集團(0960.HK)計劃今年下半年,提早償還明年1月到期的80億港元銀團貸款,而一筆明年底到期的80億港元貸款,集團也計劃明年陸續清償。據報道,龍湖與部分境外債權人的會議中,表示會提早償還貸款,計劃是透過發行新債及向銀行進行新貸款,當中發行的新債會由中債信用增進公司擔保。

自從旭輝(0884.HK)及碧桂園(2007.HK)等較有實力的內房企業先後陷於債務危機,龍湖幾已被視為民營房企最後一座大山,其一舉一動備受關注,畢竟若連龍湖也出問題,民營房企將全面崩圍。現時龍湖有意提早償還債項,向外釋出穩健信號,對集團本身及房地產市場也有利。

▷ 香港

合景鴨脷洲項目何去何從?

內房企業面對債務壓力,除將旗下物業出售套現外,亦因資金有限,手上的合作發展項目也要適當減磅,最簡單的方法莫過於將權益悉售予合作伙伴,前提當然是夥伴仍有財政能力。合景泰富(1813.HK)剛公布,將位於浙江寧波市的住宅項目5成權益,售予合作伙伴美的置業(3990.HK),作價4億元。出售將令合景錄得虧損近1.67億元。

合景出售合資權益後,市場又想到其香港重點項目「凱玥」,2017年合景與龍光集團(3380.HK)以近169億港元投得鴨脷洲地皮,每方呎樓面地價達22,118元,創下當時賣地紀錄。發展商於去年初推售,每方呎均價50,800萬元,但因為呎價高,而項目的單位面積較大,等閒逾千方呎,涉及銀碼動輒數千萬港元,加上樓市回落,並不容易覓得買家。之前曾傳長實(1113.HK)藉收購凱玥的銀團貸款而染指該項目,後又沒有下文。至今樓盤銷情不佳,發展商遲遲未能套現,樓價又持續調整,若沒白武士挺身而出,項目會何去何從,最終會否被銀團接管?

新盤撻訂除笨有精

香港樓價向下調整,之前一兩年出售的新樓盤陸續出現撻訂,長實去年推售的油塘親海駅II,近日接連有兩宗撻訂,各自損失訂金129.4萬港元。同區由五礦地產(0230.HK)發展的蔚藍東岸,亦有一宗撻大訂個案,買家被殺訂金134.4萬港元。中洲置業位於火炭的星凱.堤岸亦有一宗撻訂,發展商沒收訂金77.1萬港元。至於億京旗下位於白石角的海日灣,亦錄得1伙撻訂。

樓市雖未大幅下挫,但樓價持續調整,加上現時中港經濟疲弱,息口相信在一段時間持續高企,本地樓價難復舊觀。個別高位入市人士(特別是兩三年前買入樓花的買家)細心考慮,樓價相較高峰時已下調兩成,撻訂也是被沒收5%或15%訂金,計算下來尚屬化算,倒不如選擇壯士斷臂,止蝕離場。

▷ 咏竹坊文章

向小米投下信心一票

《咏竹坊》本周報道小米(1810.HK)造車,集團創辦人雷軍在發布會上,展示小米第一輛電動車SU7,顏值超爆,設備也是高端,當市場猜度小米會再以平取勝時,雷軍卻反高潮,叫大家別期望可低價買入。他更揚言,要在10至15年成為全球五大車商。

市場有懷疑,小米在汽車行業只是菜鳥一名,如何可在強手環伺的新能源汽車市場佔一席位。我們認為,截至去年11月,電動車的市場滲透率只是36%,加上車企逐漸拓展海外,整個新能源車市場仍是相當大,有足夠空間讓小米去開疆拓土。另一方面,雷軍過往辦金山軟件(3888.HK),以及由一個手機門外漢去創立小米,最終都能成功,其能力無容置疑,加上小米這個大平台,有足夠資金支持發展,因此我們也願意投下信心一票。

蜜雪冰城「平」攻海外

內地茶飲龍頭蜜雪冰城剛在香港旺角開設首家分店,旋即向港交所遞交上市申請,市場消息集資金額介乎5至10億美元。蜜雪冰城於1997年成立,發展至今已有35,000家分店,分布全國各地,去年首三季收入達154億元。

蜜雪冰城能在市場脫穎而出,靠的是一個「平」字,最廉宜的幾塊錢有交易。集團初期採用農村包圍城市策略,專攻三四線地區,再而藉加盟商模式,令門店迅速增加。近年更積極海外擴張,複制內地「以平取勝」的模式拓展至東南亞,現時在越南就有4,000間分店,去年更宣布進軍澳洲。蜜雪冰城於華人市場十分成功,在東南亞亦初見成果,但當開拓西方人為主的市場,就真的是對其能力的考驗,畢竟西方人的口味以咖啡為主。